CONSTRUCTION

地震から家族を守る

CONSTRUCTION

地震から家族を守る

万一の巨大地震にも備える、

高耐震住宅

※巨大地震とは震度7を想定しています。住み続けられるとは、補修により被災前の耐震性能相当まで復旧できる状態のことと定義しています。

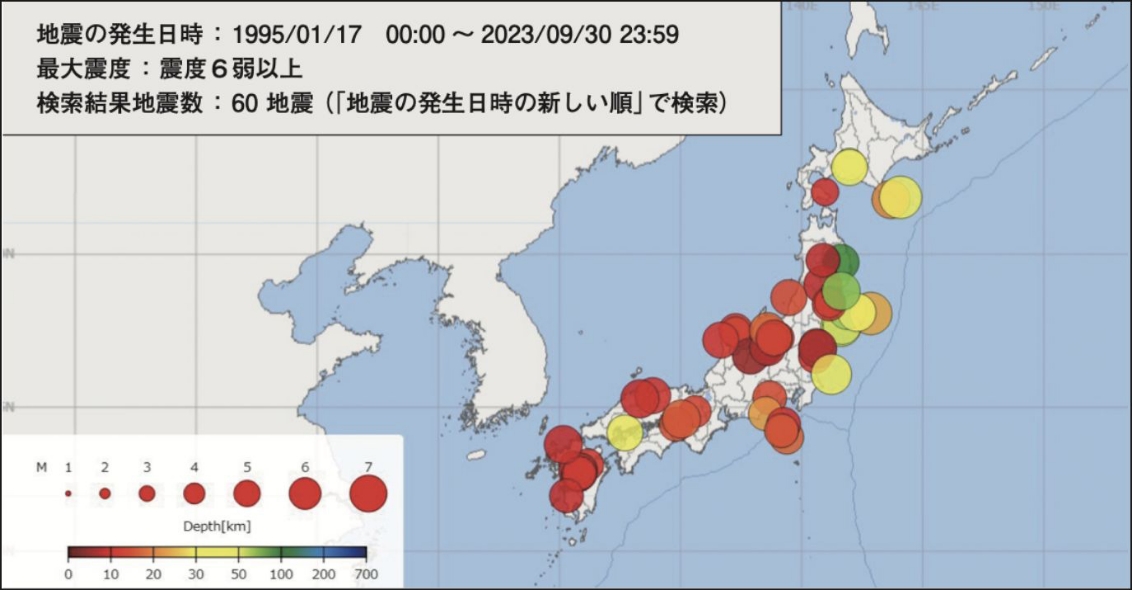

阪神淡路大震災(1995年)以降、震度6弱以上の地震が全国で60回以上も発生。

日本に家を建てる以上、地震対策は必須です。

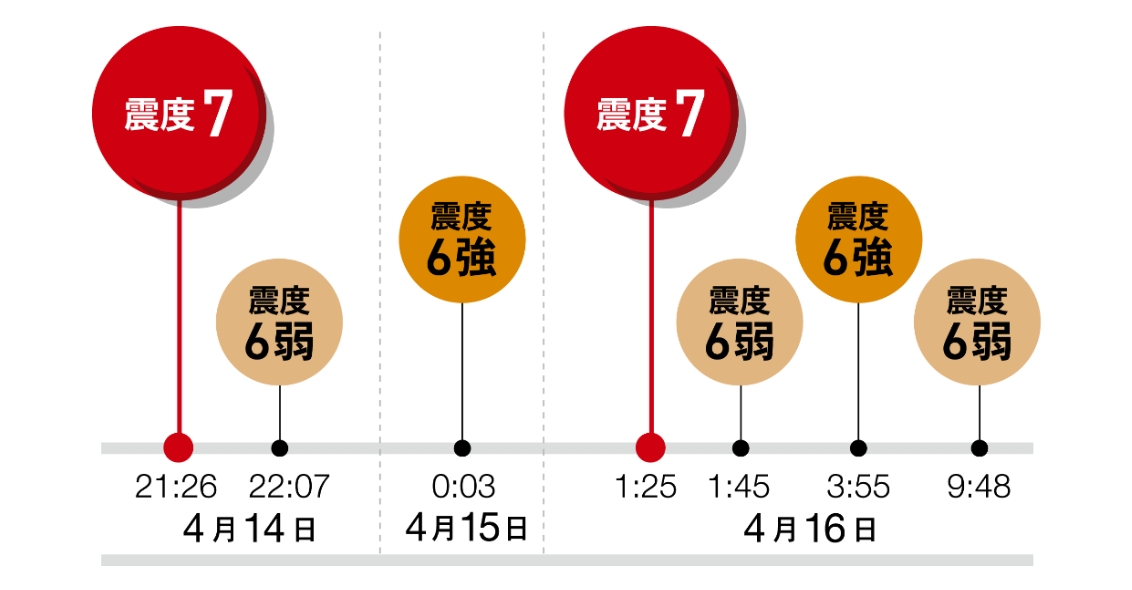

2016年の熊本地震は、同一観測点で震度7が2回観測された、観測史上初めての地震でした。繰り返す地震で住宅が倒壊に至ったケースも。2024年1月の能登半島地震でも震度7の揺れの後、震度5を超える揺れが何度も何度も繰り返し発生しました。日本全国どこであっても、大きな地震が繰り返し発生する可能性を無視できません。

出典:気象庁【気象庁技術報告】平成28年(2016年)熊本地震調査報告をもとに加工して作成しています。

そんな不安を払拭する

家づりくを可能に!

耐震+制震ダンパー

耐震等級3

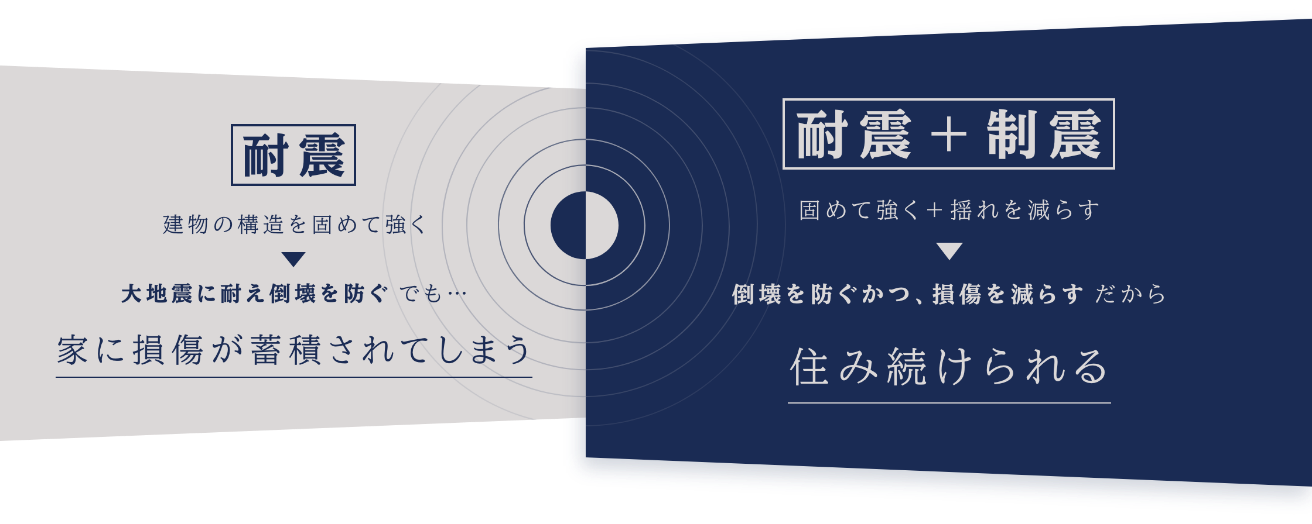

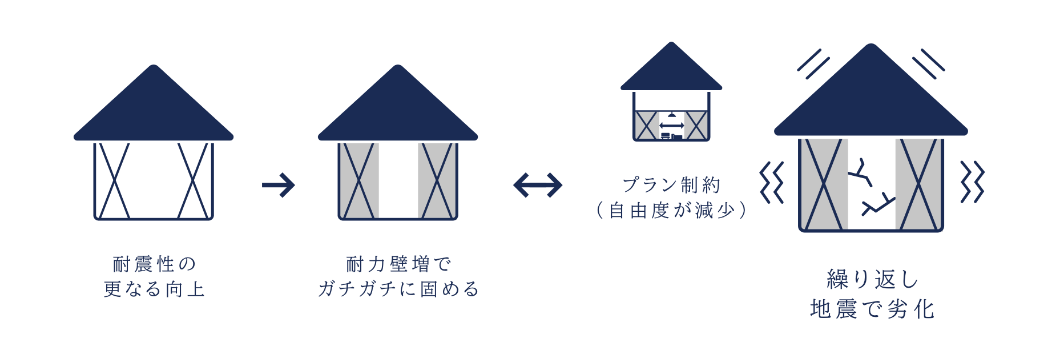

確かに、強い壁を増やして建物をガッチリ固めれば、耐震性は高まります。でも、壁を増やすということは、開放感を出したいリビングの真ん中に壁が必要になる・・などプランの制約がどんどん増えてしまいます。

また、固めるアプローチだけでは繰り返しの地震により強度が劣化する可能性もあります。2024年1月の能登半島地震で倒壊した建物について、建物にここ数年発生していた地震によるダメージが蓄積されていた可能性も指摘されています。

地震に強いテクノストラクチャー工法をベースに、建物の構造を固めて強くする「剛」というアプローチと、

地震エネルギーを吸収する「柔」というアプローチを加えたのがテクノストラクチャーEXです。

確かな耐震性を誇る

テクノストラクチャー工法は強い梁「テクノビーム」を使い、1棟1棟構造計算をして建てる家。法律の水準を大きく上回る独自の基準で、388項目もの緻密な「構造計算」を、1棟1棟実施し、強さの検証を行うのが特長です。

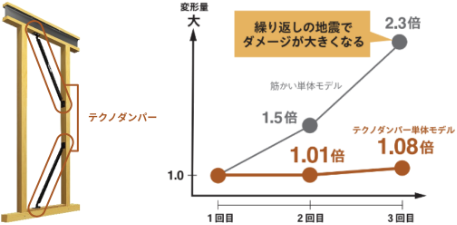

建物の変形とダメージを減らす

テクノダンパーの有無による変形抑制効果

※4D災害シミュレーションを用いて、性能の比較をした結果です。

それぞれの1回目の変形量を1とし、2回目以降の変形の拡大割合を数値化しています。建物・入力地震波など、解析条件によって結果は異なります。

・検証モデル: 1坪の平屋の軸組の上部に2階建相当の荷重を積載

・入力地震波: 震度7の人工地震波

緻密さが違う

全棟構造計算

テクノストラクチャーの構造計算は法律で定められている水準を大きく上回る緻密さです。

構造計算とは、地震・台風・豪雪など家にどのような力が加わるかを計算し、その力に住まいが耐えられるかどうかを検証するもの。

いわば「住まいの災害シミュレーション」のようなものです。

安心できる強い家を建てるためには大切な「構造計算」ですが、一般的にはあまり知られておらず、「家を建てることを考えはじめてから構造計算という言葉を知った」という方も多いかもしれません。

実はこの「構造計算」、建築基準法では一般的な2階建て木造住宅には義務付けられていません。

一般的な2階建て木造住宅は大半がもっと簡易な「壁量計算」という方法で建物の強度を確認して建設されているというのが実態です。

法律では義務付けられていない「構造計算」ですが、テクノストラクチャーの家では、1棟1棟の間取りに対して必ず「構造計算」を行っています。

これは、間取りや条件が1棟1棟違う住宅の確かな安心のためには、建物の強さを科学的に確認する必要性があると考えてのこと。

強度が高い部材を使うだけではなく、その部材の組み立て方も重要。

だからこそ、テクノストラクチャーでは大工さんや建築士の勘に頼るのではなく、強さを科学的に確認する「緻密な構造計算」を行っています。

ひとくちに「構造計算」と言っても内容は様々です。一般的に行われている構造計算が200項目程度なのに対しテクノストラクチャーの構造計算は388項目をチェックします。

厳しい自社基準を設定し安全性を追求しています。

パナソニックが発行

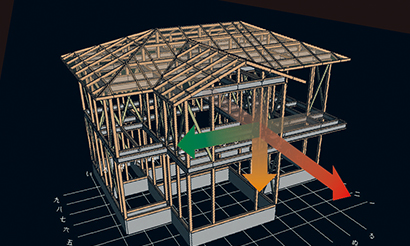

全棟 4D災害シミュレーション

動画をご提供

テクノストラクチャーでは構造計算結果と方法についてパナソニック保証書を発行しています。

実施した強度確認の内容をご覧いただくことができます。

また、テクノストラクチャーEXで行う4D災害シミュレーションについては、全棟動画をご提供します。