COLUMN

家づくりコラム

COLUMN

家づくりコラム

日本は世界有数の地震大国。家づくりにおいて「耐震性」が重視されるのは当然ですが、実は耐震性だけでは本当の安心は得られません。

地震に強い家を実現するには、もっと広い視点が必要です。

本記事では、「耐震性」以外の重要な要素に注目し、地震に強い家を見極めるための3つのポイントを解説します。

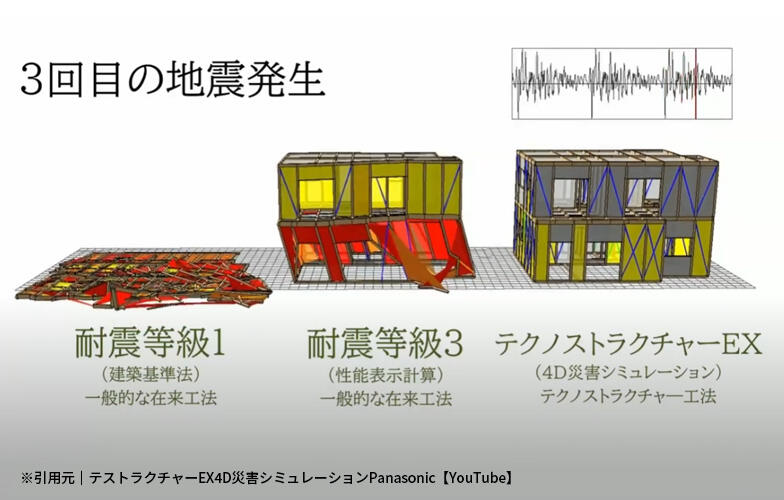

耐震設計は、建物が地震によって「倒壊しないこと」を目的としています。しかし、大地震が繰り返される日本では、一度の地震だけでなく複数回の揺れに耐えることも求められます。

耐震性だけで建物を「固く」すると、初期の地震には耐えられても、その後の余震や連続地震でダメージが蓄積し、建物の耐久性が損なわれることもあるのです。

そこで注目されるのが「制震技術」です。

制震とは、地震のエネルギーを吸収・分散し、揺れの影響を和らげる技術。

制震ダンパーなどの装置を用いて建物の変形とダメージを減らし、繰り返し起きる地震でも建物への負担を大幅に軽減します。

耐震と制震の組み合わせによって、初期の大きな揺れから余震まで、総合的に地震に強い家を実現することが可能になります。

耐震等級3は、住宅性能表示制度における最高等級ですが、これはあくまで設計基準。

実際の地震の揺れ方や繰り返しの地震にどれほど耐えられるかまでは評価しきれません。構造や技術、施工の丁寧さまで総合的に見ることが大切です。

住宅の骨組みや構造形式(木造、鉄骨造、RC造など)も、耐震性能に大きく影響します。また、同じ構造でも工法の違いによって強さは変わるため、設計段階でどんな構造計画がされているかを確認しましょう。

耐震等級の取得だけでなく、「構造計算がされているか」は極めて重要です。

構造計算とは、地震・台風・豪雪など、家にどのような力が加わるかを計算し、その力に住まいが耐えられるかの安全性を科学的に検証する作業のこと。

これが実施されていない住宅は、図面上の設計通りの強度を持っていない可能性もあるため、十分注意が必要です。

渡辺建設では、パナソニックの「テクノストラクチャー工法」を採用し、一般的な約200項目の構造チェックを大きく上回る388項目の構造計算を実施。さらに、震度7の人工地震波を3回与える"4D災害シミュレーション"を行い、実際の間取りで建物の変形や損傷のリスクを徹底的に検証しています。

この徹底したチェック体制により、「巨大地震のあとも住み続けられる家づくり」を可能にしています。

「テクノストラクチャーEX」は、木材に鉄の強度を融合させた「テクノストラクチャー工法」をベースに高い耐震性・耐久性を実現しつつ、揺れを吸収する制震ダンパー(テクノダンパー)をプラスすることで、家全体が地震エネルギーをうまく逃がす仕組みになっています。

■テクノストラクチャーEXについて

■ テクノストラクチャー工法について

実際の震度7クラスの地震においても、テクノストラクチャーEXを採用した住宅は大きな被害を受けることなく、継続して居住可能であったという事例が報告されています。

多くの施主様が、「震災後も安心して暮らせた」と語っており、テクノストラクチャーEXの家は、信頼性の高い評価を得ています。

「耐震等級3だから安心」という考えにとらわれず、制震技術や構造計算、施工実績といった多角的な視点から家を選ぶことが、真に"地震に強い家"への近道です。

災害に負けない家づくりを希望の方は、この3つのポイントを覚えておきましょう。

揺れに"耐える"耐震性と、揺れを"吸収する"制震性。

この2つの性能をバランスよく組み合わせた家が、地震により強く、家族の命と暮らしを守ることができます。

どれだけ魅力的な間取りでも、構造計算なしでは安全性の根拠がありません。

設計段階でしっかりと構造計算がされているかを必ず確認しましょう。

高い耐震性能は、当然ながら建築コストにも影響します。

しかし、家族の安全を守るためには、「万が一」のための投資ととらえることが大切です。住宅ローンの返済計画と相談しながら、最適な耐震・制震仕様を選びましょう。

渡辺建設では、テクノストラクチャー工法の「強さ」、パナソニックの「先進技術」で、「強く快適な暮らし」を追求した家づくりを行っています。

家づくりに関するご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。